1.SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL AUTOR DE ELEGIAS DE VARONES

ILUSTRES (Juan de Castellanos)

Tierra buena! Tierra buena!

Tierra que pone fin a nuestra

pena!

Tierra de oro, Tierra abastecida!

Tierra para hacer perpetua

casa,

Tierra con abundancia de

comida…..

….Tierra que pone fin a

nuestra pena!

Cuenta la leyenda que el creador de uno de los poemas más

extensos en lengua española era un soldado Andaluz de 17 años,

un joven explorador y aventurero

llamado Juan de Castellanos, fue uno

de los cronistas testigo del paso de la Conquista a la Colonia. En 1562 Juan de

Castellanos se hace cargo de la Parroquia de Tunja donde permanece por 45 años

encerrado escribiendo y corrigiendo sus 113.609 versos endecasílabos agrupados

en octavas reales. Tuvo largos años de reposo en Tunja, encontró una manera de

vivir distraído cuando no se dedicaba a sus actividades como sacerdote, vigilaba la reconstrucción de la Catedral de

Tunja, actuaba como juez eclesiástico, administraba muy bien sus bienes y

enseñaba gramática, creando el primer circulo literario de Nueva Granada.

Huyen por las montañas las

profesas

Monjas de los sagrados

monasterios

Sin velo, descubiertas las

gargantas

y por espinas duras, blandas

plantas…

Su labor fue múltiple: inventó la poesía heroica de América,

reseñó innumerables y altos episodios de nuestra historia, introdujo la lengua

hablada de ese entonces en el

mundo de la poesía y recogió para la lengua castellana, numerosas palabras de

lenguas nativas. Supo juzgar con

severidad las impiedades del salvajismo. Fue un excelente descriptor de la

naturaleza, un magnifico paisajista que se admiraba de todo y es de exaltar su virtud de observación hacia

las grandes personalidades como es el caso de el canto “Heroísmo de los hombres de América” cuando relata

el asombroso valor de un indio chipa de Los Llanos quien en lugar de huir lucho

contra muchos hasta que fue

soltado contra un perro carnicero.

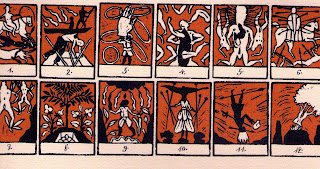

HEROISMO DE LOS HOMBRES DE

AMÉRICA

Caminando la vuelta del

ocaso,

Hacia las faldas de unas

serrezuelas,

llevando, como suelen en tal

caso,

los ojos más que vivas

centinelas,

Vieron tres indios chipas en

un rasa

Armados con sus dardos y

rodelas,

y para los tomar y

subyectarlos

Hieren de las espuelas los

caballos.

Los indios, aunque vieron el

intento

y de los caballeros el denuedo,

No por eso hicieron

mudamiento,

más antes cada cual estuvo

quedo,

Sin que se recelase

rompimiento,

Ni se manifieste claro miedo,

Llegan y cada uno de los

siete

para tomillos vivos

arremete…..

El chipa caminando va sin

pena

con estos naborías o vasallos,

pero viéndose lejos del arena

donde

quedaban los caballos.

Ansío del un ramal de la

cadena

Y comenzó con el de

santiguallos.

A uno santiguaba las narices…..

Mas el perro feroz

encarnizado,

sin recelar los golpes de

cadenas,

saltó con el mancebo

desdichado.

Cebandose en la sangre de sus venas,

y de sus carnes, ya

despedazado.

Las voces entrañas fueron

llenas,

y así se concluyó la valentía

de que dio claras muestras

aquel día

Podríamos concluir diciendo que Juan Castellanos al escribir

“Las Elegías de Varones Ilustres”, reclama los derechos de los indígenas, sin embargo el apetito

voraz y sangriento de la empresa colonizadora deseaba el exterminio de la

raza indígena porque era un mandato

de la orden divina. También podemos decir que su obra es un canto

desgarrador que denuncia las atrocidades de la conquista

y las injusticias en el siglo XVI

retratando los mágicos paisajes del Caribe y la barbarie con todo lujo

de detalles. De la pluma de

Castellanos sale un historia en verso de Nueva Granada, ingeniosa, divertida y

bien informada. LAS ELEGIAS DE VARONES ILUSTRES es una poesía histórica

descriptiva de la época del dominio de las poblaciones aborígenes y de la

fijación de los limites geográficos de la Nueva España.

2. El gigante pequeño.

"Mi versificación la creo fácil y redonda hasta la monotonía.

Mi lenguaje nunca es elegante. En mi fondo siempre hay filosofía y amor a

la humanidad”

- Rafael Pombo

José Rafael de Pombo

nació en Bogotá el 7 noviembre 1833. Tenemos que reconocerle a sus padres

inculcarle desde niño el amor a la naturaleza, y agradecerles por sembrar en

este poeta su aptitud de ser antes que todo un libre pensador, con el tiempo su

apasionada labor artesanal como traductor y cuentista traspasaría las barreras del tiempo, para poder reconocerlo y nombrarlo como el

creador del romanticismo Latinoamericano.

"Esta escuela volvió los ojos también hacia el paisaje nativo y hacia

todo lo popular y terrígena de las naciones, así como lo peculiar de las razas.

Pombo sintió como nadie el alma colombiana, en sus diferentes manifestaciones” -

Héctor Orjuela

La obra de Pombo es

humilde en su lucidez y en su mirada animada y algunas veces melancólica con lo

habitual, pero siempre realzando las características de su terruño y de sus

gentes, algunos de sus versos pueden sentirse como rimas folclóricas, por su

relación con la música popular y las formas sencillas de esa tradición

campesina, dando importancia a las habilidades rítmicas, reflexivas, con mucha

amabilidad y cortesía.

"Entre los cantos de Pombo hay dos en que el sentimiento del amor se

combina de manera más íntima con el de la naturaleza; como si la pasión se

desarrollara en forma más honda y más intensa delante de los solemnes panoramas

de los campos y los bosques” - Antonio Gómez Restrepo

Dentro de su

repertorio de humor fantástico se encuentran "las fábulas infantiles"

y "los cuentos pintados", que muestran la influencia de su estadía en

Estados Unidos Donde transcribió varias obras angloamericanas, mientras estaba en el cargo de secretario de Estados (labor diplomática) que ejerció en Nueva York en1855.

De igual manera, pone a dialogar, con maestría, conocimiento profundo de

ambas lenguas, de su estructura y sus ritmos poéticos y musicales, dos tradiciones:

la inglesa y la colombiana” - Beatriz Helena Robledo

La anécdota le sirve

de soporte, no sólo en sus lecciones acerca de la vida, y sus visiones de la

naturaleza como un ensueño sino en su capacidad y maestría a la hora de la

utilización de la menor cantidad de recursos verbales.

"Labor en vez de proyectos,

acción en vez de ilusión,

obras en prueba de afectos,

goces en tiempo y razón;

buscar esos que propendan

al trabajo y la salud,

y evitar cuantos ofendan

el oficio y la virtud:

Si esto practicas atento

un tesoro deberás

de adelanto y de contento

al año nuevo en que estás."

Pombo fue un lírico

sensible e irrepetible y ante todo un gran quijote de la literatura Colombiana.

Como bien lo dijo él algún día: “No hay maestro del arte

poético más sabio ni más certero que el corazón” ¿Será que hablaba de la

patafísica que genera el gran amor, o la turbación del más allá, quizás de la

aflicción por el tiempo pasado? no lo sabemos, solo sabemos que murió enfermo

de bronquitis en Bogotá el 6 de mayo de 1912.

"Yo entre tanta oscuridad

Rebelde contra mi suerte,

Ansío deberle a la muerte,

O la nada o la verdad."

3. Sobre el romántico y el costumbrista

que algunos llevamos dentro.

Jorge Luis Borges, en una hermosa nota 1937 habla

sobre María y sobre su escritor; .........he arrimado que Isaacs no era más romántico

que nosotros. No en vano lo sabemos criollo y judío, hijo de dos sangres

incrédulas. Las páginas hispanoamericanas de

cierta enciclopedia dicen que fue un servidor laborioso s de su país. Es decir un desengañado… un hombre

en suma, que no se lleva mal con la realidad.

En la época de la patria boba, nació en 1837 en la

ciudad de Cali, estudio leyes y economía en Popayán y Bogotá, además de literatura, escribió ensayos científicos,

gran parte de su vida estuvo dedicada a la

política, pasión que desarrolla como diputado, parlamentario, periodista, soldado,

poeta, novelista. La fortuna de este autor fue desigual, nació en medio de la

riqueza familiar cuando muere su padre asume la administración de sus bienes y

termina en la ruina, muere en la pobreza de paludismo, solo y desengañado.

Jorge Isaacs –

Su novela María resume el romanticismo en Colombia

el idilio de Efraín y María es la eterna lucha entre el amor contra los valores

de la sociedad, las reglas de las instituciones, y el

inesperado destino. Sus protagonistas son seres radicales, viven en el sueño

del espíritu romántico, que es morir irrealizado, y morir en la tragedia por el

amor, esta eterna ambigüedad suscita en un privado erotismo en la novela.

La trama de María es la ilusión de un encuentro, los

enamorados están a la espera de romper los roles que implantaron sus

familiares.

“Los sueños de la familia sepultan los sueños

personales”

La independencia – fenómeno romántico- trae al

continente esa nueva manera de sentir y de ver, los héroes de la liberación

comenzando por Bolívar son de corte de un típico

romántico.

El estereotipo de los románticos es son: su amor

por la melancolía, el habito de situar la felicidad en los países exóticos, el

paisaje vernáculo, la fe y la veneración hacia la naturaleza, que se baña en su

sentimentalidad, no hay que olvidar la idealización hacia la mujer al verla

como un ángel redentor y salvador de su fatalidad.

Con María el

paisaje se incorpora a la novelística proceso que había comenzado con la

crónica de indias, las hermosas descripciones de los paisajes vallecaucanos, parece como si cada paisaje descrito

concordara con el estado de ánimo de sus

personajes.

En cierta forma Manuela

vendría a ser el inmediato antecedente de María,

desde la perspectiva del amor imposible, del amor dolorido, del amor desgarrador.

A la par, el mundo del hombre, del poder, de la intriga y el machismo, inciden

directamente en desenlaces fatales. Manuela es tal vez la primera novela colombiana. En sus

descripciones, el lenguaje de sus

personajes y del propio el autor, de recién estirpe campesina, está puesto el

acento costumbrista. En su trama trasciende la descripción superficial para

develar los conflictos existentes entre los campesinos y los arrendatarios entre

los peones y sus amos.

El costumbrismo es un genero particular y especial, el de muy hondas raíces en el ser

colombiano y de expresión muy intensa, que no cabría

encuádrala dentro del ideal y de la sensibilidad del romanticismo, y su

constante invitación hacia lo exótico y qué

decir de la mirada hacia las formas primitivas del vivir, el hombre alejado de

la civilización y en unión apacible con él mismo

con su propia naturaleza aproximación a sus tradiciones y a su sentido de

pertenencia.Recuerdos de la infancia, evocaciones de los viejos,

tener un jardín secreto en la memoria que ayude a mitigar los trabajos y

decepciones del presente, son otras características inherentes al cuadro costumbrista.

Eugenio Díaz es un hombre de campo, de formación

prácticamente autodidacta, no participó en ninguna guerra ni perteneció a

partido político alguno; sin embargo, recreó con mirada sociológica muchos de

los hechos y acontecimientos de la turbulenta etapa histórica que hubo de

vivir.

En este sentido puede decirse que Eugenio no solo se

concentraba y dedicaba los esfuerzos de su pluma a la observación menuda de la

vida de las gentes del campo, sino que también tenía su mente y su atención muy

abiertas a lo que estaba sucediendo en el país.

Los autores del siglo ante pasado, buscan su propia

identidad en una pugna constante entre su propia inspiración y el medio que los

rodea, y las influencias de la literatura extranjera, especialmente la francesa

y la española. De este modo los dos autores se mezclan entre el romanticismo y

el costumbrismo el naturalismo y el realismo, haciendo difícil su ubicación

cuando los géneros se mezclan llegan a romper los límites

que los separaban.

4.José Eustasio Rivera -

La vorágine.

José Eustasio Rivera nace en una capital, no en un pueblo de los Llanos orientales, tampoco en aquellos sitios alejados de las grandes ciudades y marginados por la distancia y el Estado. Neiva fue su cuna el 19 de febrero de 1888, hace 125 años.

En Orocué, en 1918, el abogado huilense José Eustasio Rivera conoció a un hombre, Luis Franco Zapata, manizaleño, que había huido de Bogotá con la joven Alicia Hernández para evitar que la casaran con un finquero viejo. Franco y Alicia habían vivido por años lejos de todo, en las orillas del casaquiare, el rio que une la cuenca del Orinoco con la del amazonas, y después en Puerto Carreño y en ciudad Bolívar y le contaron a Rivera las zozobras de su fuga y de su vida ulterior en los llanos y la selva. Ese encuentro casual de un viajeron con unas personas que lo hospedaban fue el germen de una de las novelas mayores de la literatura latinoamericana: La vorágine.

Lo primero que sentimos al iniciar La vorágine es él contraste pertubador entre el mundo al que pertenece los protagonistas y el inmenso mundo virgen que gravita en ellos. Desde el comienzo deberíamos presentir que la vorágine va devorarlos, pero el libro está hecho de la ilusión de un hombre que quiere sobrevivir a toda costa, y que está dispuesto a soportar todo peligro.

Rivera fue afortunado al contar con oportunidades para estudiar y codearse después con escritores, intelectuales y la clase política del país, lo que lo llevó a conocer el territorio colombiano, especialmente la frontera entre Colombia y Venezuela, y recorrer vastos territorios de la Orinoquia y la Amazonia. Estas experiencias fueron determinantes para escribir La Vorágine en 1924.

Empezó una actividad frenética como lector, escritor y viajero, y sin duda fue dejando su vida entera en las páginas de su novela, todo lo que había sentido desde la infancia en una relación casi mística con la naturaleza y todo lo que le enseñaron los arboles, las bestias y el hombre.-

¿Para qué las ciudades?- escribió- Quizá mi fuente de poesía estaba en el secreto de los bosques intactos, en la caricia de las auras, en el idioma desconocido de las cosas, en cantar lo que dice al peñón la onda que se despide, el arrebol a la ciénaga, la estrella a las inmensidades que guardan el silencio de Dios.

En una canoa con dos remeros silenciosos, con unas latas de conserva y un revólver. Rivera tomó la decisión de recorrer el Orinoco, el Atabapo, el Guaviare y el Inírida, luchando con las fibres de la malaria, recogiendo datos para su obra y escribiendo muchos de sus capitulos.

La realidad de esa parte de Colombia tocó la mente y el corazón de Rivera, y es así como intenta tramitar ayudas pero sin ningún resultado, desilusión que lo llevó a dejar la cosa política y dedicarse a la literatura hasta su muerte. Su biógrafo Eduardo Nealez Silva nos cuenta sus ultimos días:A fines de abril de 1928 llegó Rivera a Nueva York. Contaba 40 años y ya era conocido como poeta y novelista de prestigio, político y diplomático a nivel internacional:

"No sabiendo el inglés y hallándose un poco despistado, en la inmensa ciudad, le cayó providencialmente un bogotano que conocía bien ese monstruo urbano:José A. Velasco, amigo fiel, servicial, quien junto con Carlos Puyo Delgado, el periodista radicado en Nueva York, pleno de prestigio y éxito, fueron para Rivera los definitivos apoyos en los últimos 9 meses de su vida".

Rivera quería hacer en Nueva York una nueva edición de La Vorágine y lograr su traducción al inglés. En noviembre de 1928 se ofreció una comida en el Hotel Astor para despedir al aviador colombiano Benjamín Méndez Rey, en vísperas de su vuelo pionero Nueva York - Bogotá. El médico colombiano Eduardo Hurtado quedó al lado de Rivera en la mesa y recordaba que el novelista le había referido con insistencia las penalidades sufridas en la selva amazónica hacia años y los cinco brotes de malaria que había sufrido, uno de ellos tan grave que lo tuvo inconciente por varios días.

En la madrugada del 23 de noviembre de 1928 acudió al aeropuerto de Rocky Way, cerca a Nueva York, para despedir con otros compatriotas el avión Ricaurte del piloto Méndez Rey. A su regreso del aeropuerto Rivera cayó enfermo y en pocos días entró en fiebre alta, estupor, inconciencia, convulsiones y hemiplegia, en cuyo estado falleció a los 8 días, el 1º de diciembre de dicho año.Rivera murió joven pero su obra La Vorágine, es un fiel testigo de la realidad colombiana, de ahí que su obra esté enmarcada dentro del “realismo literario”, específicamente el Realismo social. Su posición social no impidió opacar su capacidad de asombro y su sensibilidad a los problemas sociales del momento.

Teniendo en cuenta las características del Realismo Social, la novela de Rivera ahonda en los problemas sociales. Utiliza la historia de Colombia como estructura de los problemas del país. La descripción de la naturaleza se utiliza como parte de la misma realidad compleja de la ciudad y el campo. La violencia no es el telón de fondo de la novela, es el material narrativo propiamente dicho dentro de una naturaleza desbordante, fuente de delirios y trabajos. La guerra de los mil días fue la última de las guerra del siglo XIX, la lucha entre azules y rojos, todo esto unido con las atrocidades de las cauchaerías de Julio Cesar Arama, continuador de la crueldad de los conquistadores y precursor de las barbaries de hoy en día.

No podemos decir que es una novela de denuncia, pero refleja el conflicto de la lucha de clases, el progreso opuesto a la calidad de vida de los obreros que trabajan en la explotación del caucho. Un libro desmesurado y terrible, ebrio de violencia y de selva, que muestra personajes sometidos a la fatalidad, y que arrastra al lector a un sitio muy parecido al infierno.

Algunos críticos ven en la novela la representación del mundo interior de dos personas que huyen de la ciudad y donde aflora lo más primitivo que hay en el fondo de cada uno. Una pareja citadina se enfrenta a una manera de vivir, viajar y ser, propias de las clases sociales a las cuales pertenecen. El casanare se extiende ante ellos como un horizonte de serpientes y tigres, un mundo inhóspito al que se resignan porque es su única posibilidad de escapar.

Sin embargo, considero que la novela, es una denuncia social de esa realidad de los Llanos, es un testimonio de la realidad violenta política, social y biológicamente hablando, compleja y ambigua, tanto que llevó a Rivera a buscar soluciones políticas a situaciones de explotación y miseria. El verdadero infierno no es la selva, fiel como el jaguar a sus leyes, sino la crueldad y la codicia de uunos seres humanos, los campos de muerte de los empresarios del caucho.

Con la novela entra nuestra literatura en la edad moderna, es la mirada del hombre sobre sí mismo, sobre su realidad y su entorno. No son las costumbres de los pueblos con sus tradiciones, es el hombre quien retrata con su palabra su mundo y el mundo del otro.

5. José Asunción Silva.

Ya el lector no pide al

libro que lo divierta

sino que lo haga pensar

y ver el misterio oculto

en cada partícula del gran todo.

Silva era un hijo de distinguida familia, en tiempos en que ese adjetivo significaba algo. Creció en medio de un lujo no excesivo pero lo bastante refinado, Como humano tenía una facilidad casi sobrenatural para los idiomas hablaba y escribía Frances y el ingles y el portugués y el italiano había empezado a estudiar el alemán por que siempre quiso leer en el idioma original.

Lo que nos hace mas reales no es lo verdadero sino lo verosímil….

Era corpulento y apuesto pero de una palidez fantasmal, unos modales exquisitos y gran sensibilidad humana y artística, decían que era mixto, con tendencias refinadas, un niño encantador de una ternura compasiva que idealizaba al amor, como una fuente inacabable irresistible

Modernismo en Colombia es una tendencia intelectual y estética que remplazo al Romanticismo, se desarrollo entre 1880 y 1914, se caracterizo por su amplia libertad creadora, una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático que rechazaba la vulgaridad, tenía sentido aristocrático del arte y a su vez concreta el sueño de muchos escritores modernos y artistas se rebelan contra las formas de vida de los burgueses y nace su espíritu inconformista que demanda libertad. Sienten rechazo por los valores de la sociedad cotidiana y caen en su deseo de evadirse en el tiempo (evocando épocas pasadas y mejores) y de angustia de la realidad, en ciertos vicios exóticos que generaron muchos sus mejores poemas.

Los modernistas se aferraban a la aventura, la soledad y a veces al odio de su propia existencia, de forma que algunos de ellos acabaron en la locura. La poesía, al contrario de la novela y el teatro, continúa siendo romántica (la novela y el teatro seguirá la tendencia realista).Y aunque sus versos no posean la rima y altere la métrica, es quizás por esto, que se le considera parte del modernismo, que escribió según lo que vivió y del cómo lo vivió.

En la poesía la forma pierde parte de su interés para centrar su atención a lo emotivo que puede poseer el poema. Lo narrativo decae en favor de lo lírico. La poesía es más personal e intimista. Se reduce la retórica y se aumenta el lirismo, con el amor y la pasión por el mundo por lo bello como temas principales. Se buscan nuevas formas métricas además de nuevos ritmos.

6. Fernando Vallejo

La virgen de los sicarios es una novela minimalista. Su gran logro es que capta la tragedia no sólo de Medellín en la década 1990 sino de toda Colombia, de todas las naciones latinoamericanas, de todas la naciones del tercer mundo. Constituye una denuncia despiadada de la irracionalidad de la violencia. A pesar de su brevedad 142 paginas y de su relativa sencillez, la novela de vallejo ha tenido argumentos para defender la transformación y nuevos métodos de la Violencia.

Hubo aquí un padrecito loco, desquiciado, al que le dio dizque por hacerles casita a los pobres con el dinero de los ricos. Con su programa de televisión “el minuto de Dios”….se convirtió en el mendigo número uno de Colombia, Su cuento era que los ricos son los administradores de los bienes de Dios ¿Habrase visto mayor disparate? Dios no existe y el que no existe no tiene bienes. Además el que ayuda a la pobreza la perpetúa…. (págs. 79-80)

Luego de casi dos décadas de abandonar el cine para dedicarse a la literatura, fue sorpresa que vallejo retornara a la pantalla grande. Esta vez en calidad de guionista. Según se relata fue Luis Ospina quien sugirió al director Frances Barbet Scheoeder el nombre de Vallejo cuando este le pregunto por alguien que pudiera escribir un guión para una película que lograra comunicar las múltiples dimensiones de la violencia y el horror en que se haya sumida la sociedad colombiana. Habiendo leído la traducción al francés de la virgen de los sicarios. Schoedder se dedicó a leer el resto de la obra de vallejo en español en busca de un texto adaptable a la pantalla. En concordancia con el resto de su obra literaria, la novela está escrita en primera persona. Es conocido el discurso desarrollado por Vallejo en contra del narrador omnisciente, y en él se apoya para explicar las decisiones tomadas al respecto en esta novela.

“El narrador omnisciente que todo lo sabe y todo lo ve es el camino mas trillado y miserable de la literatura. Un sicario es alguien que duras penas sabe hablar. ¿Como puede escribirse entonces un libro sobre sicarios en primera persona? Se resuelve haciendo que sean el instrumento del narrador, los que van librando del prójimo, dado que como dijo Sartre ..el infierno son los otros. A todos los que matan en el libro y en la película yo ya los maté en mi corazón”.

Toda la novela es un monologo en el cual se desahoga un académico, un gramático homosexual de nos 50 años, que regresa a Medellín en 1993, a su ciudad natal, poco después de la muerte de Pablo Escobar, el principal capo del cartel del narcotráfico y este un narrador misántropo conoce a un hermoso joven. inician una relación romántica que se agota ante la falta de proyectos en una sociedad desengañada por el amor a la belleza. Para evitar el tedio mate este amor primaveral, la parejita de enamorados recorren las calles de la ciudad en un peregrinaje por las diferentes iglesias y catedrales mientras van haciendo limpieza social al estilo de “asesinos por naturaleza”, (Natural Born Killers - La película de Oliver Stone). Es decir acompañados de un gran numero de asesinatos injustificados, gratuitos y exuberantes.

Vandalismo por donde quiera y la horda humana: gente y más gente y más gente y como si fuéramos pocos, de tanto en tanto una vieja preñada, una de estas putas perras paridoras que pululan por todas partes con sus impúdicas barrigas en la impunidad más moustrosa. Era la turbamulta invadiéndolo todo, destruyéndolo todo, empuercandolo todo con su miseria crapulosa…(págs. 75-76)

Entonces ¿ Quien es el que narra la historia ? en cierto sentido es un libro autobiográfico con un humor encantador, suspicaz y nostálgico, en 142 paginas nos cuenta parte de la vida del primer gramático, Fernando Vallejo nacido en el año de 1942, en Medellín, la ciudad que será el escenario y materia prima de sus novelas, esta novela a logrado seducir al lector con su alma contestataria con esa filosofía de acabar todo y estar en contra de todo. La potencia de la novela, está en la manipulación de lenguaje. Más allá de los eventos violentos que se cuentan, se siente la falta de referentes del diccionario real de la legua española, y vemos las nociones básicas de la jerga paisa, escuchamos su lenguaje popular, cotidiano, coloquial, muy familiar para las generaciones de los años ochentas en adelante.

¡Qué iglesia iba a haber abierta ni que demonios! Las mantienen cerradas para que no las atraquen. Ya no nos queda en Medellín ni un solo Oasis de Paz. Dicen que atracan bautizos, las bodas, los velorios, los entierros. Que matan en plena misa o llegando al cementerio a los que van vivos acompañado al muerto…….Que lo único seguro aquí es la muerte. (págs. 24-25)

El termino “sicario” para denominar a estos jóvenes asesinos a sueldo a partir de los años 80 con el auge del narcotráfico, quizás por invención de Pablo Escobar. Asesinos en moto, niños que matan por encargo. La palabra “sicario” se hizo patente en los medios de comunicación de Colombia y se popularizo.

“ Pedir y pedir, que es lo que mejor hacen los pobres ”

Pese a las varias comisiones de paz que se han formado para negociar con los distintos grupos guerrilleros, pese al desarme en 1989 del grupo M 19 y entre 2003 2004 de las Auto defensas Unidas (Paramilitares), siguen luchando dos grupos guerrilleros: FARC Y ELN. Además, desde hace por lo menos dos décadas, la situación se ha complicado con la participación de los narcotraficantes. Aunque la Violencia parece haber aumentado durante la presidencia del paramilitar Álvaro Uribe.

¿Cómo hacer visible el horror de esa violencia cuando todos los que habiten ese mundo han llegado a familiarizarse con ella?

El conflicto político de los años cuarenta y cincuenta entre los dos partidos, liberales y conservadores, que vio como emergía la figura de pájaro, que vienen hacer los que generaron el desplazamiento de campesinos a las ciudades, y esta población vulnerable queda en manos del narcotráfico que en ese tiempo estaba en su apogeo en los años sesenta, y mientras Manuel mejía vallejo escribe: La antología del cuento antioqueño y con la colaboración de Alberto Aguirre y Carlos castro Saavedra, realizan el primer festival del libro antioqueño, en las montañas de su misma ciudad los jóvenes se organizan en bandas y crean la subcultura del sicario con la ayuda divina del todopoderoso “PABLITO” el dueño de toda esta hambre de venganza.

-->7. Buda Blues de Mario Mendoza

-->

Un

aullido de júbilo en medio de la desesperación

(Sobre el

acto de rehacerse)

-->

“Así era él. Cambiaba la vida de los que tenían la

fortuna de tropezárselo en el camino.” (P. 98)

Cuando conocí a Mario

Mendoza fue por su novela, “La ciudad de los hombres invisibles” publicada en

el 2007, desde ese entonces este escritor Bogotano conocedor de los secretos de su ciudad, y un

fuerte crítico de la existencia insípida de los humanos ejecutivos y

comerciales que habitan por sus calles.

En 2002 fue ganador

del Premio Biblioteca Breve de Seix Barral con su libro Satanás, y en 2006

comenzó a escribir la novela Buda Blues,

la cual terminó justo cuando se dio la caída de Wall Street a finales de 2008,

lo que desató la crisis financiera global. En 2009 la casa editora Planeta publica Buda Blues.

Iniciemos este

análisis por el título de la novela de Mario Mendoza: Buda Blues. El blues es dar gracias en medio de la desesperación,

la locura y el dolor. Buda es la lucha contra el ego. El ego es el origen del

sufrimiento.

La novela Buda Blueses

un epistolario entre

Vicente y Sebastián dos amigos,

Sebastián que es viajero,

irreverente, mujeriego, deportista y Vicente que es académico, sedentario, devoto,

retraído.

“Tú y yo somos el caso

contrario, maestro. Tú te la pasabas encerrado creyendo que un sociólogo serio

tenía que llevar una vida monacal dedicada al estudio y a la investigación, a

mí esa pose siempre me pareció aburrida e ingenua. Me encantaban los deportes,

la aventura, las mujeres.” (Pág. 57)

Cartas van y vienen, y

es así como el lector se va enterando cómo estos

dos personajes se ven involucrados en un proyecto que quiere derruir los

gérmenes del mundo actual.

“Lo que quiero que

recuerdes es que a comienzos de los años 90, cuando entra cesar Gaviria al

gobierno en Colombia e instaura una economía abierta, Rafael y los suyos no se

quedan quietos como espectadores, sino que buscan lazos con ciertos carteles y

crean el famoso proyecto Apocalipsis.” (Pág. 75)

Vicente, sociólogo y

docente de una Universidad pública en Bogotá, (Profesor universitario como

Mario Mendoza) entra en el apartamento de su tío Rafael, quien falleció. Allí

encuentra una libreta que reúne sus ideas en contra del sistema capitalista (La

cosa). Desde ese momento se revela todo un grupo de fanáticos seguidores de

Rafael que realizan ataques terroristas en todo el mundo.

Sus bases ideológicas

provienen del Ludismo un movimiento obrero que nació en Inglaterra a partir del

odio hacia las máquinas. Sus seguidores se llaman luditas nombre que tomaron de

Ned Ludd su líder. El ludisimo representa las

protestas de los obreros contra las industrias por la explotación y el abuso de

la autoridad.

“Porque nos cansamos

de los pordioseros, los mendigos, los esclavos, los siervos y la basura de una

sociedad que nos mira siempre con desprecio, como si no fuéramos personas, sino

un enfermedad, un cáncer que ellos quisieran eliminar” (Pág. 101)

La segunda gran

influencia es el famoso caso del Unabomber: Su manifiesto titulado: “Sobre la

sociedad industrial y su futuro”. Escrito por Ted Kaczynski un gran matemático, que decide

refugiarse en una cabaña, para vivir sin agua, sin teléfono, y vivir sin

sueldo, cultivando tomates como un hippy inofensivo, pasado de moda, que

durante 17 años logró salirse del sistema, para convertirse en el más grande

terrorista por correspondencia.

“No crea que nosotros

luchamos por el poder, como otros grupos. El poder no nos interesa en absoluto.

Peleamos por una humanidad donde sean posibles la justicia y la igualdad, pero

también combatimos por los animales, por los bosques, por los océanos. Nos

negamos a ser idiotas útiles.”

Buda Blues nos invita a buscar nuestro lugar en el mundo donde podamos respirar, y

sentirnos un poco más humanos hasta alcanzar algo de purificación. El realismo

degradado de Mario Mendoza va de la crudeza a lo directo de las zonas oscuras

que nadie quiere mirar, donde la gente no quiere acercarse, podría llamarse la

novela de la desilusión, porque sus textos son un lugar donde no se sublima a

la belleza.

“Una fuerza

destructiva y dañina se expande a gran velocidad en las entrañas de la sociedad

contemporánea.” (Pág. 107)

Buda Blues

quiere dar la señal de prevención sobre el riesgo de una discusión violenta en

contra del gobierno colombiano. Un desgarrador aullido contra la sociedad y la

especie, contra la desigualdad y la brutalidad, contra el capitalismo y sus

vergüenzas.

REFERENCIAS:

- Torres Antonio . Lenguaje y violencia en la virgen de los sicarios de Fernando Vallejo. Antonio Torres. Universidad de Barcelona.

- Erna von Der Walde. profesora en el Departamento de Español y Portugués de New York University; autora de diversas publicaciones sobre letra y letrados en América Latina, teorías posmodernas y poscoloniales; en la actualidad investiga la representación de la violencia en la narrativa colombiana.

- Menton Seymour. La novela Colombiana. Planetas y satelites / Seymour Menton – Bogotá: Fondo de culltura, 2007.

-Felipe Gómez Gutierrez. Un embeleco del siglo XX: Fernando Vallejo y el cine. Cuadernos del cine colombiano.

Juicios de Residencia: La Novela Colombiana, 1934-1985

Escrito por Álvaro Pineda Botero

Rivera: testigo de la realidad colombiana DIEGO ARTURO GONZALEZ TAMAYO

Por los países de Colombia. Ensayos sobre poetas colombianos Autor: William Ospina

http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/academ24360-algomas.htm

Ayala, Poveda, F. (2002)

Manual de literatura colombiana. Bogotá, Panamerica Editorial. P. 238-253

Manual de literatura colombiana. Bogotá, Procultura; Planeta Colombiana Editorial, 1988

José

Eugenio Díaz Castro. (2012, 4 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia

libre. Fecha de consulta: 19:53, abril 2, 2013 desde

http://rafaelpombo.co/

VOCABULARIO:

Turbamulta: Multitud confusa y desordenada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario